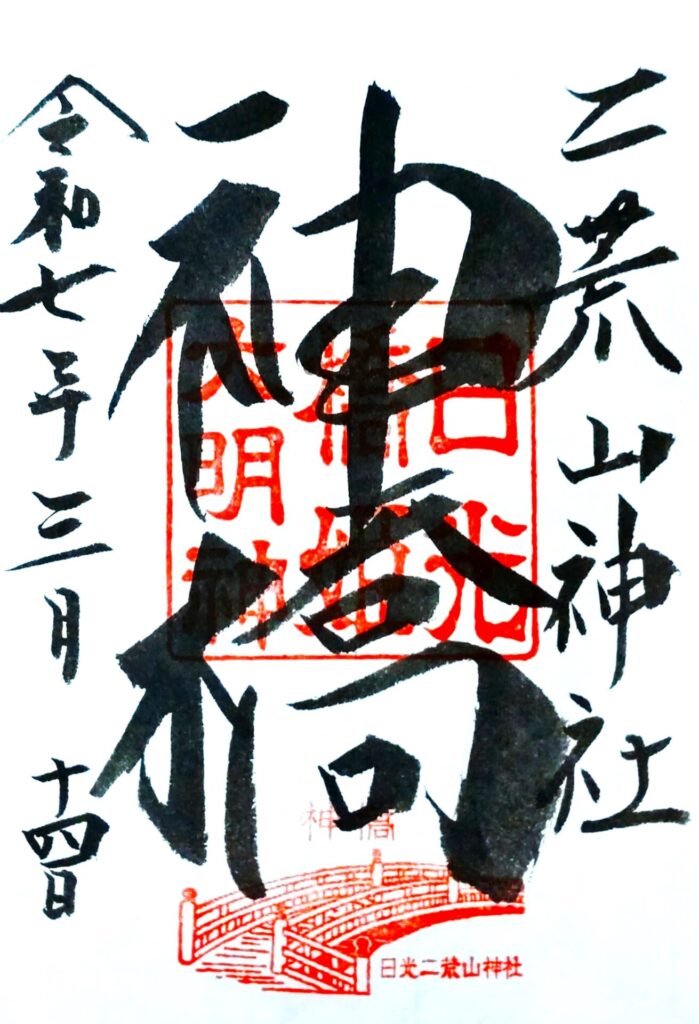

【神橋 (二荒山神社) 概要】

神橋(しんきょう)は、奈良時代の末に勝道上人が日光山を開く際、大谷川の急流に行く手を阻まれ神仏に加護を求めたところ、深沙王が現れ2匹の蛇を放ち、その背から山菅が生えて橋になったという伝説を持つ神聖な橋です。日光東照宮の造営に伴い、寛永6年(1629年)に架け替えが行われたものの、河川の氾濫で流失などあり、1904年にかけ替えられました。その後、何度も解体修理をしており2005年3月の修理した物が現在に至っています。二荒山神社の管轄となっています。

日光二荒山神社【栃木県】

日光二荒山神社【栃木県】

日本三大奇橋(日本三奇橋)の1つとされることもありますが、一般的には錦帯橋・猿橋・愛本橋の3橋を指しています。ただ、愛本橋の代わりに神橋を入れることがあるようです。

【神橋 (二荒山神社) 】

かつては限られた者しか渡れぬ橋でしたが、現在は300円を払えば誰でも渡ることができます。

現在は反対側まで通り抜けることはできず、来た道を引き返すことになりますが、橋の上からの風景は良いと思います。

【深沙王堂】

橋の先に見えるのは深沙王堂(じんじゃだいおうどう)です。

現在のお堂は昭和53年(1978)再建されました。勝道上人が日光入山の際、大谷川に足を止められた時に対岸に深沙大王が現れ助けてくた為、橋渡しの神という信仰されています。

【神橋 (二荒山神社) 御朱印】

【神橋 (二荒山神社) 近くにある観光スポット】

日光東照宮、日光二荒山神社、輪王寺、大猷院、憾満ヶ淵・慈雲寺

【神橋 (二荒山神社) アクセス】

管理人の感想

日光の社寺の入り口にあり、日光のシンボルともいえる橋ですね。現在の神橋は「渡る橋」というよりも「眺める橋」であり日光の玄関口として景観の一部となっています。とわ言え、橋は維持管理が大変と聞きます。入場しなくても十分綺麗ですが、文化財維持貢献と思い一度は渡ってみてはいかがでしょうか。海外の方は橋を渡れるとは思っていなかったようで、私が渡っているのを見て大勢の方が一斉に来てびっくりしました。

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE