【鶴岡八幡宮 概要】

鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)の創建は1063年。源頼義が奥州平定の際に京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜に勧請したことに始まります。その後、源頼朝が1180年に現在の地へ遷座し、鎌倉幕府の守護神であると同時に宗教政策の要として幕府の公式行事が執り行われるなど最も重要な役割を担った神社です。現在でも良縁祈願の参拝客が一年を通して数多く訪れます。

ご祭神は、応神天皇 (おうじんてんのう)= 第15代天皇、比売神 (ひめがみ)、神功皇后 (じんぐうこうごう)を祀っております。

【鶴岡八幡宮 参道】

鶴岡八幡宮の参道は若宮大路と呼ばれており、由比ヶ浜から八幡宮まで鎌倉の中心をほぼ南北に貫いています。京の朱雀大路を模して源頼朝が自らも加わり築いたそうです。

若宮大路は全長は約1.8キロメートルとなっています。埼玉県の氷川神社の参道に長さや雰囲気も似ています。

【鶴岡八幡宮 舞殿】

鶴岡八幡宮の参道の間に舞殿があります。かつてこの場所にあった若宮廻廊跡では源頼朝と対立した弟源義経の側室でとらえられ鎌倉に送られた静御前が義経を慕った舞を披露して北条政子に称賛された場所でした。

現在では八幡宮の祭日の他にここで、結婚式が行われています。

【鶴岡八幡宮 大石段】

本殿は大石段を登った先にあります。大石段は61段あり、登りきると随身門が見えてきます。

【鶴岡八幡宮 随身門・本殿】

本殿へと続く随身門には随身(貴人護衛にあたった武人)像が安置されています。本殿は1828年(文政11年)に徳川家斉が再建した流権現造で、現在は国の重要文化財に指定されています。隋神門から先は撮影禁止ですので御注意ください。また見学料200円で本殿内にある宝物殿を見学することができます。例祭の御神輿や源頼朝が髷の中に入れていた小さな持仏など貴重な物が展示されています。こちらも写真撮影は禁止ですので御注意ください。

【鶴岡八幡宮 茅の輪くぐり】

参拝時は8月で、鶴岡八幡宮にも茅の輪くぐりが設置されていました。

神道では茅萱は邪気を祓い除けるといわれていおり、この茅の輪を左回り、右回り、左回りの順で三回くぐって、正月からの半年間の罪穢を祓い、無病息災を祈ります。

【鶴岡八幡宮 丸山稲荷社】

鶴岡八幡宮の左手の小さな丘の上に鎮座しており、あまり知られていないのか、八幡宮ほどの混雑はありません。社殿は商売繁昌を祈願する方から奉納された赤い旗で囲まれており、参道の階段には伏見稲荷の様な沢山の赤い鳥居が並んでいます。

鶴岡八幡宮で最も古い室町期の建物で、現在は重要文化財に指定されています。確認しましたが、こちらの御朱印は無いようです。

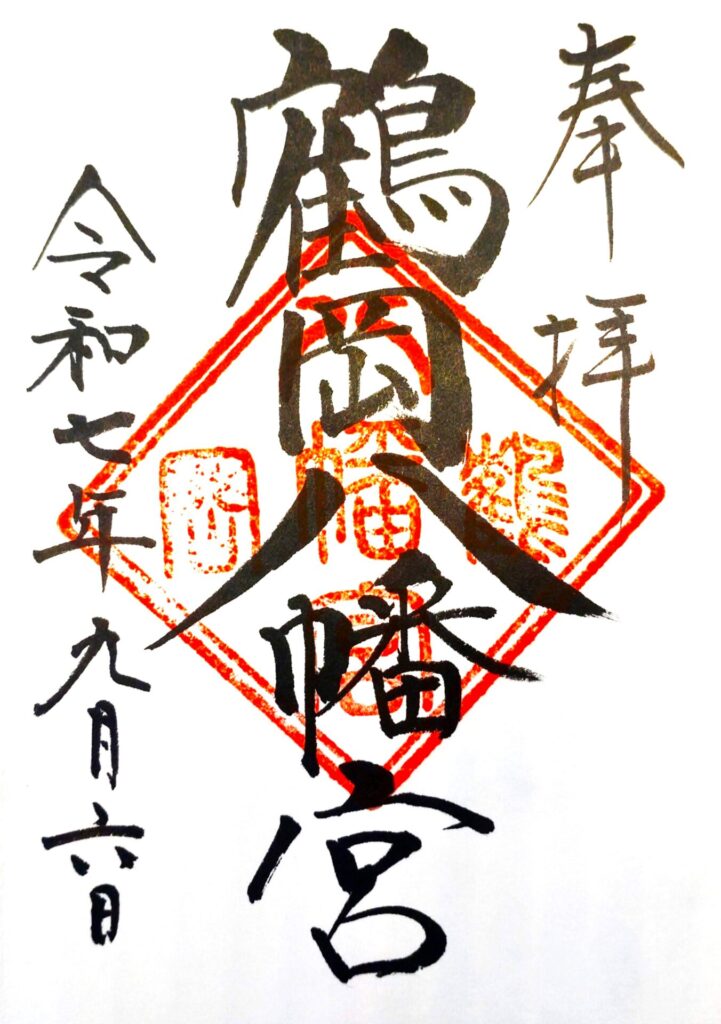

【鶴岡八幡宮 御朱印】

【鶴岡八幡宮 近くにある観光スポット】

建長寺、妙本寺、明月院、浄智寺、本覚寺、鎌倉宮、鎌倉大仏殿高徳院

【鶴岡八幡宮 アクセス】

管理人の感想

鶴岡八幡宮は、歴史や文化、自然が調和した特別な場所で、訪れるたびに新しい発見があります。境内はとても綺麗で美しく隅々まで手が行き届いていましたが、インバウンドの参拝客が多く静かに参拝するのは難しそうでした。ゆっくりお詣りされるなら朝6時から9時くらいが良いと思います。今回は妻の用事で立ち寄った為、次の機会にしっかりと散策したいと思います。

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE