【湯殿山神社 概要】

湯殿山神社(ゆどのさんじんじゃ)の創建は593年頃と考えられています。約1400年以上前、出羽三山の開祖であり第32代崇峻天皇の皇子である蜂子皇子(はちこのおうじ)が出羽三山をまとめて開山した際に、湯殿山も開山されたと伝えられています。山自体に神が鎮まるものとして、人工的な信仰の場をつくることは禁じられてきた為、ほかの神社と異なり本殿や社殿がない点が大きな特徴。古来から修験道を中心とした山岳信仰の場として、江戸時代には庶民の間で現在・過去・未来を巡る「生まれかわりの旅」として広がり、現在も多くの修験者、参拝者を集めています。

ご祭神は、大山祇神(おおやまづみのかみ)、大己貴命=大国主命(おおくにぬしのみこと)、少彦名命=少名毘古那神(すくなびこなのかみ)を祀っております。

【湯殿山神社 大鳥居】

駐車場のすぐ近くにあるので、直ぐに見に行くことができます。高さ18メートルで1993年(平成5年)に建造されています。

形式は両部鳥居(りょうぶとりい)であり、神仏習合の神社に多く見られる鳥居です。高さ的には「北口本宮冨士浅間神社」の大鳥居と同程度ですが、背景が空しか無い為、非常に迫力があります。湯殿山神社 大鳥居は全国で18番目前後の大きさだと思います。和歌山県にある大斎原大鳥居のだいたい半分程度の大きさですね。

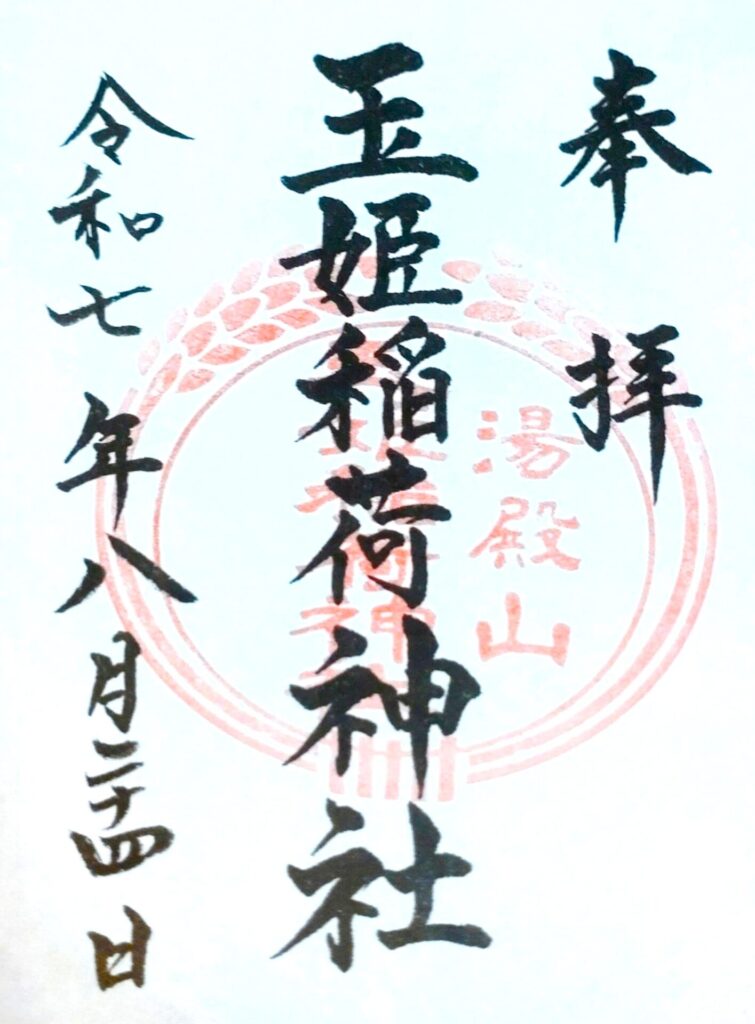

【湯殿山神社 玉姫稲荷神社】

大鳥居をくぐり、右側に玉姫稲荷神社への入口があります。

創建は不明ですが、石柱を憑代としていて当時から祀られていたようです。信者の寄進により1986(昭和61年)に神社の御神木で社殿と鳥居が建立されました。ご祭神は宇迦之御魂命を祀っております。

順序として、この玉姫稲荷神社に先にお参りし湯殿山大神に願掛けをするのが習わしのようです。

【湯殿山神社 湯殿山参籠所】

大鳥居をくぐり、左側に参籠所があります。参籠所(さんろうじょ)とは、神社仏閣などで一定期間引き籠もり、身心を清めて神仏に祈願する施設のことです。現代では霊場の宿坊(宿舎)や、一般参拝者も宿泊できる施設になっています。

この施設では宿泊や入浴・食事が可能で御朱印も頂けます。今回は残念ながら本宮へは行けなかったので、参籠所内にある神前の間で参拝させて頂きました。

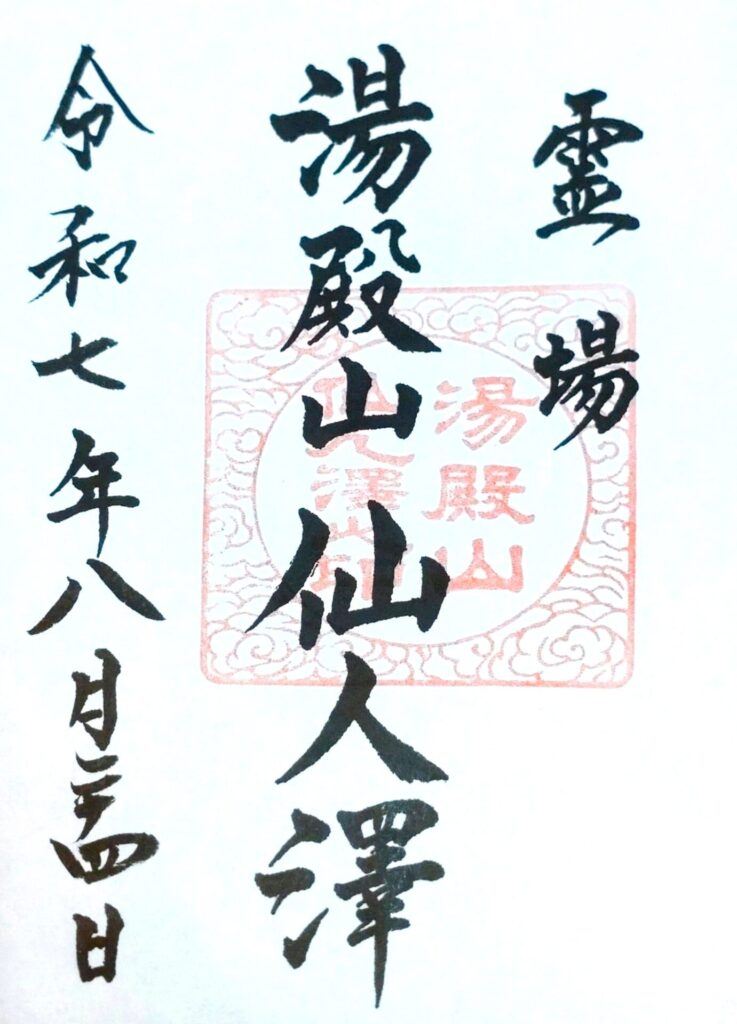

【湯殿山神社・玉姫稲荷神社 御朱印】

【湯殿山神社 アクセス】

管理人の感想

アクセスは良くはありませんが、霊場であることは直ぐに解りました。山形や鶴岡市街地は快晴でしたが、湯殿山に入ると霧が立ち込め、玉姫稲荷神社を参拝した直後に大雨が降り始めました。この時点でなんとなく違う気がして、老人・子供を連れての旅行だった事もあり本宮への参拝は次回とすることにしました。後々調べたら羽黒山→月山→湯殿山の順番だったので、次回は順路通りに参拝したいと思います。

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE