【蒲生八幡神社 概要】

蒲生八幡神社(かもうはちまんじんじゃ)は、1123年(保安4年)創建。蒲生氏の初代当主舜清(ちかきよ)が大隅国(おおすみのく)へ行く際、生母が宇佐八幡宮の宮司家出身であった事から勧請して創祀されと言われています。戦国時代に島津氏との激しい戦いの末に蒲生氏は敗れて島津氏の軍門に下り、弘治3年(1557年)に武家屋敷・社殿共に退去させられたようですが、その後に島津義弘により社殿が再建さたそうです。

御祭神は、仲哀天皇、応神天皇、神功皇后を祀っております。

【蒲生八幡神社 境内】

境内は広くはありませんが、綺麗に整備されております。歴史的にも大きな楠の木を中心に神社が造られたと思われます。

現在の社殿は1985年(昭和60年)に台風13号の被害により大破した為、その後再建されたものだそうです。他、この神社には116面の銅鏡が所蔵されており、鹿児島県下で最も多くの銅鏡を所蔵する神社となっているようです。その中に鎌倉時代の銅鏡があり国の重要文化財となっております。

【蒲生八幡神社 蒲生の大クス】

蒲生八幡神社の境内にあり、神社本殿より存在感があります。この木は、環境庁が昭和63年に実施した巨樹・巨木林調査で樹齢1600年と正真正銘日本一の巨木と認定されました。現在は、国指定の特別天然記念物となります。

1600年前となると古墳時代から生きてい事になりますね。これまで多くの巨木を見てきましたが、これだけ元気な状態の巨木は珍しいと思います。

根回りは33メートルあり日本一とのことで有名な縄文杉でさえ根回り16メートルなので、倍以上の大きさです。日本の巨木には楠木が多く、上位10本のうち9本が楠になるそうです。西日本には愛媛県の大山祇神社の楠など立派な楠が数多くありますね。

大山祇神社【愛媛県】

大山祇神社【愛媛県】

【蒲生八幡神社 猫】

神社には「ハチ」という名前の人懐っこい猫が飼われており、本殿で昼寝をしています。駐車場へ入るときや、出るときに周囲をよく確認して猫踏んじゃったにならないよう気をつけましょう。

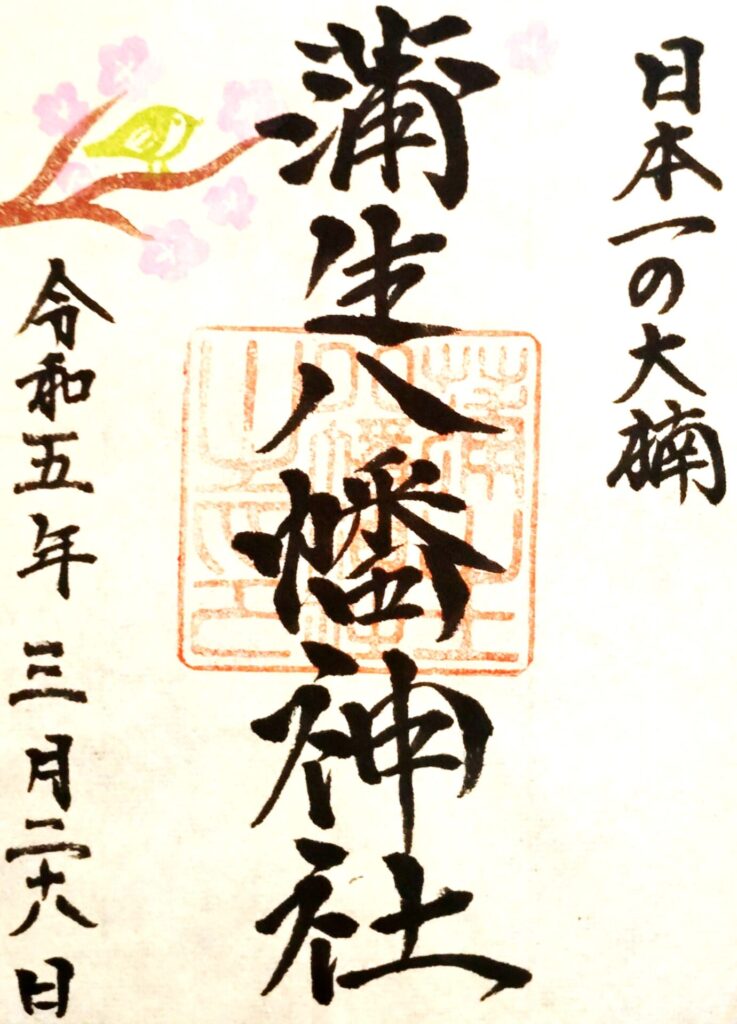

【蒲生八幡神社 御朱印】

【蒲生八幡神社 アクセス】

管理人の感想

推定樹齢1600年の楠はすごい幹の太さでした。今まで見た中で一番だと思います。ここにはご神木と共に優しい時間が流れており、心が落ち着く場所だと思います。周辺の蒲生は日本遺産に認定されている観光都市なので時間ある人は観光センターへ行き、他の施設を散策するのがお薦めです、観光スポットとしてあまり知れていないためか穴場だと思いました。

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE

【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE