【馬橋稲荷神社 概要】

馬橋稲荷神社(まばしいなりじんじゃ)は鎌倉時代(1185年~1333年)の末期の創建。天保2年(1831年)には拝殿改築に際して氏子53人が拠金し、これをもって京都白川神祇伯家御役所に上申し、翌年に「正一位足穂稲荷大明神」の神号を拝受。 明治40年(1907年)に村内の御嶽神社・白山神社・天神社・水神社を合祀したとの事です。現在の社名は合祀の際に馬橋の地名が無くなるのを住民が惜しみ神社の名前として残した事が由来だそうです。

御祭神は 宇迦之魂神(うかのみたまのかみ)、 大麻等能豆神(おおまとのづのかみ)を祀っております。

一の鳥居は、樹齢400年の檜葉の材を使用し、高さ8メートルの朱塗りの鳥居となっています。

【馬橋稲荷神社 二の鳥居 双龍鳥居】

東京に3つしかない柱に龍が彫ってある鳥居があり東京三大龍鳥居とも言われています。 品川神社、高円寺、馬橋稲荷神社の3か所にあります。

【馬橋稲荷神社 参道】

参道の両脇には昔近くを流れていた川の姿に思いを馳せられる様にせせらぎが作られており、よく見るとメダカや金魚が泳いでいました。参道の水路は苔むした様相とせせらぎの音が非常に心地よい空間を作っています。

【馬橋稲荷神社 手水舎】

手水舎は巨大な自然石で作られているそうで他では見られない珍しいものになります。これも素晴らしいですね。

【馬橋稲荷神社 随神門】

参道を進むと朱色の門も美しい見事な随神門(ずいじんもん)が見えてきます。随神門とは、神社の門で、左右に随身と呼ばれる守護神像を安置したものです。寺院の仁王門にあたる役割を果たし、邪悪なものが神域に入らないようにする意味があります。

門の中央天井には都内最大と言われる直径75センチの開運鈴が飾られています。願い事を思いながら鈴の下で手を叩き、共鳴したら願いが叶うそうですよ。

【馬橋稲荷神社 本殿】

本殿は 綺麗な朱色で素敵です。脇には狐の置物がいっぱいでした。

願かけ狐は社務所で購入できます。狐の中に願い事を書いた紙を入れ神様に届けてもらえるようです。

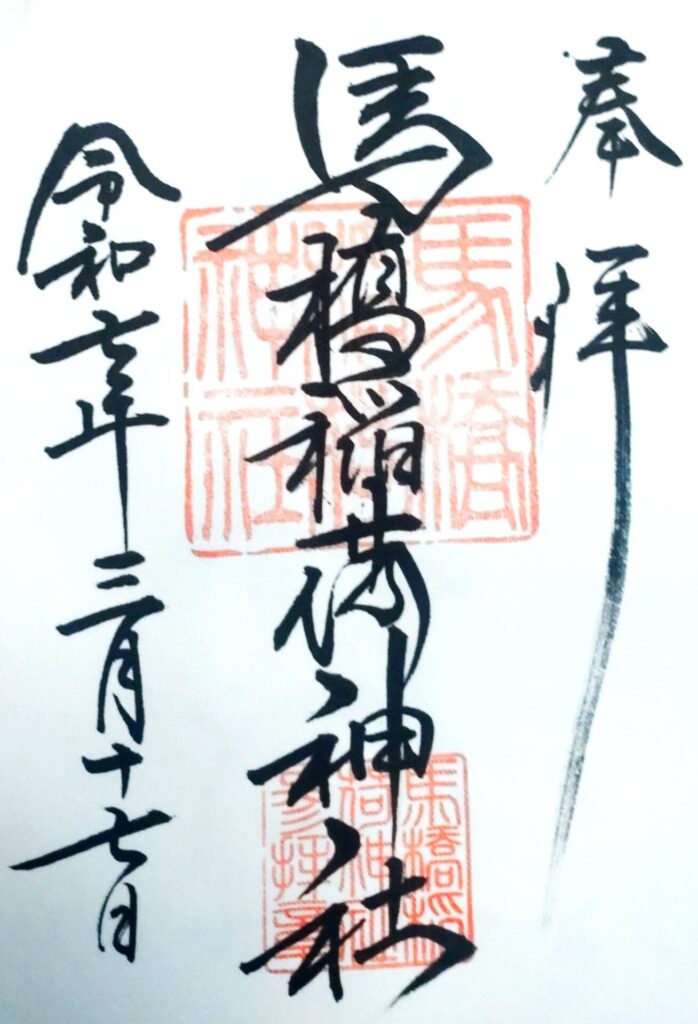

【馬橋稲荷神社 御朱印】

【馬橋稲荷神社 近くにある観光スポット】

阿佐ヶ谷神明宮、高円寺氷川神社、気象神社、高円寺

【馬橋稲荷神社 アクセス】

管理人の感想

昔も今も地域に愛され、親しまれ大事にされている神社だと思います。特に参道は美しく静かで情緒のある雰囲気はかなり好みです。JR高円寺・阿佐谷、どちらからも徒歩10分位の為、参拝者が少ない印象でした。入り口は複数ありますが、正面参道からの参拝がお勧めです。近所にこのような神社がある方が羨ましいです。また参拝したいと思います。

日本の絶景神社仏閣 参拝記

日本の絶景神社仏閣 参拝記