出羽三山神社(でわさんざんじんじゃ)は、創建は593年頃と考えられています。約1400年以上前、出羽三山の開祖であり、第32代崇峻天皇の皇子である蜂子皇子(はちこのおうじ)が出羽三山をまとめて開山した際に、羽黒山に山頂の祠を創建したことに始まるとされています。羽黒山に登拝は、3本足の烏(ヤタガラス)に導かれ修行の末に正身の聖観音菩薩(能除太子)を拝し、人々の苦しみを取り除いたと伝えられています。

ご祭神は伊氐波神(いではのかみ)・稲倉魂命(うかのみたまのみこと)を祀っております。

【出羽三山神社の道のり】

隋神門から五重塔を経て2446段からなる石段をひたすら登っていくコースと、羽黒山有料道路(400円)を車で登るコースの二通りがあり、どちらも同じ本殿のある頂上に辿り着きます。

有料道路を登ると駐車場があり、しばらく歩くと鳥居が見えてきます。

【出羽三山神社 鐘楼と大鐘】

鳥居を抜けると巨大な鐘楼と大鐘が見えてきます。鐘楼は羽黒山内で五重塔に次いで古い建物とされています。大鐘は1275年(建治元年)に鋳造され、口径1.68m。中世以前のものとしては奈良の東大寺に次ぐ大きさだそうです。

鐘と鐘楼共に現在は国の重要文化財に指定されています。

【出羽三山神社 三神合祭殿】

本殿は、羽黒山山頂にそびえる出羽三山の神々を祀る壮麗な社殿で、山岳信仰の核心とも呼べる存在です。中世の構造を残した貴重な茅葺木造建築で、合祭殿造りという羽黒派古修験道独自のものとなり、高さ28m主に杉材を使用し、内部は総朱塗りで、屋根の厚さ2.1mに及ぶ萱葺きの豪壮な建物です。

迫力ある萱葺き。写真では全く伝わらないですね・・・。

重なる火災に見舞われ、現在の社殿は1818年(文政元年)に再建された物です。現在は、国の重要文化財に指定されています。

出羽三山すべてを参拝できる「三神合祀」の構造で月山・羽黒山・湯殿山の神々がこの社殿内にまつられており、ここを参拝すれば 三山を巡ったのと同じご利益 にあずかれるとされます。東北随一の規模とのことで、圧倒されます。社に施された彫刻も緻密で素晴らしい。

【出羽三山神社 鏡池】

社殿の前に広がる「鏡池」は、平安時代から銅鏡奉納の習慣がある神聖な水面で、御神体とされています。年間を通してほとんど水位が変わらず、神秘な御池として古くより多くの信仰をあつめ、羽黒信仰の中心でした。

古書に「羽黒神社」と書いて「いけのみたま」と読ませており、この池を神霊そのものと考え篤い信仰の捧げられた神秘な御池であり、古来より多くの人々により奉納された、銅鏡が埋納されているので鏡池といわれています。

【出羽三山神社 蜂子社】

境内末社である蜂子神社の創建は1619(元和5年)当時の羽黒山別当だった宥俊が開山堂を建立し羽黒山修験の開祖である蜂子皇子の尊像を祀ったのが始まりとされます。菊の御紋があります。

【出羽三山神社 東照社】

出羽神社にある東照社の創建は1641年(寛永18年)。日光東照宮(栃木県日光市)の分霊を勧請したことからとされています。現在の羽黒山東照宮社殿は1690年(元禄3年)に造営した「権現造」で、1980年(昭和55年)に解体復元したものだそうです。

本社である日光東照宮の形式を模した造りとしており、明治時代に東照宮は東照社と改められました。他の東照宮とは違い、控えめの造形でした。

【出羽三山神社 末社】

末社として、大雷神社(だいらいじんじゃ)、健角身神社(たけつぬみじんじゃ)、稲荷神社(いなりじんじゃ)、大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)、白山神社(はくさんじんじゃ)、思兼神社(おもいかねじんじゃ)、八坂神社(やさかじんじゃ)があります。

【出羽三山神社 天宥社と松尾芭蕉像】

この場所はすごく優しい雰囲気が気になりまして帰宅後調べてみました。この天宥社(てんゆうしゃ)には、羽黒山五十世執行別当である天宥法印が祀られています。

天宥さんは、衰微していた羽黒山のたて直しに尽力した人物ですが、立て直しの際の改革に不満があった修験道者に訴えられ、伊豆の新島に流罪となりまいした。天宥さんは、羽黒山に帰ることなく新島で過ごしたそうです。松尾芭蕉が羽黒山に立ち寄った際に天宥さんの魂は帰ってきていると句で結ばれいます。

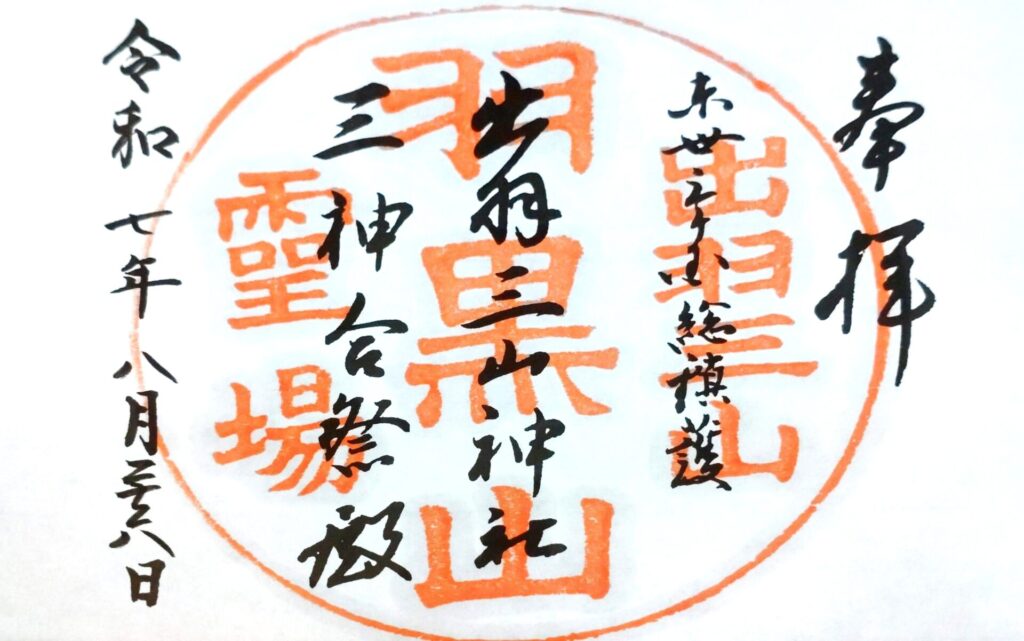

【羽黒山 出羽三山神社 御朱印】

【羽黒山 出羽三山神社 近くにある観光スポット】

致道博物館、庄内神社、庄内藩校 致道館

【羽黒山 出羽三山神社 アクセス】

管理人の感想

参道から山頂まで見所は多々ありますが、今回は無理せず五重塔で引き換えして有料道路から山頂まで登りました。山頂の出羽三山神社は、歴史と文化、自然の景観美が融合した特別な場所だと感じます。特に茅葺き屋根の本殿が凄く立派で圧巻の迫力でした。当時は人力で資材を運び、これほど大きな社殿を建てたのかと思うと、感慨深い気持ちになりました。次回は月山含めしっかりと参拝したいです。

日本の絶景神社仏閣 参拝記

日本の絶景神社仏閣 参拝記